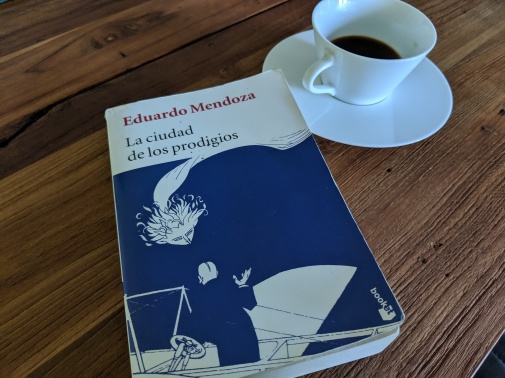

Hace algún tiempo leí La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza. Debió ser hacia el 2016 porque Mendoza acababa de ganar el Premio Cervantes y por eso en La Central sus libros estaban exhibidos aparte, en una mesita pequeña, con una foto de él colgada en la pared y un cartelito que anunciaba su entonces reciente hazaña literaria. La semana anterior yo había leído en algún foro de internet una crítica positiva de La ciudad de los prodigios y no dudé en comprarlo. También compré un libro de Keret (iba a comprar algo de Saramago, pero siempre no). Después me tomé un café ahí mismo y pensé que mejor hubiera pedido un chocolate caliente.

El libro me gustó pero no lo pondría entre mis favoritos. Se lee fácil; narra la historia de Onofre Bouvila, personaje ficticio cuya historia de éxito y ascenso social desde la miseria hasta la burguesía transcurre entre las dos exposiciones universales de Barcelona (1888 y 1929). La ciudad es descrita como una metrópoli pujante de geografía privilegiada en donde cualquiera puede ser arquitecto de su propio destino siempre que tenga imaginación y ganas. Bouvila tiene las dos cosas. También tiene un excelente olfato para los negocios, una enorme capacidad para leer sus tiempos y muy pocos escrúpulos. Se busca la vida en los arrabales de la ciudad desde muy joven y poco a poco, sin pausa pero sin prisa, logra introducirse en los círculos sociales (y criminales) más exclusivos. Cuando está en la cumbre del éxito se topa con el cine. Una noche fría de invierno su amigo, el marqués de Ut, se presenta en su casa sin previo aviso para extenderle una extraña invitación: ¿Quieres que te mee un perro?. Bouvila acepta y los dos hombres parten hacia un local semiclandestino en donde se proyecta la película de un fox-terrier que mueve las orejas, saca la lengua, mira con curiosidad a la cámara y después orina. En medio de la oscuridad el público corre hacia la puerta para no mojarse; la calma se restablece cuando prenden la luz.

Bouvila queda maravillado y empieza su propia empresa cinematográfica. No recuerdo si triunfa o fracasa (creo que fracasa) pero sí recuerdo que disfruté mucho la lectura de un fragmento en donde Mendoza habla de la introducción del cinematógrafo en la sociedad barcelonesa:

“Al cinematógrafo, como a otros muchos adelantos contemporáneos, se atribuyen diversas paterninades. Varios países quieren ser hoy la cuna de este invento tan popular. Como sea, sus primeros pasos fueron prometedores. Luego vino el desencanto. Esta reacción se debió a un malentendido: los primeros que tuvieron ocasión de presenciar una proyección no confundieron lo que veían en la pantalla con la realidad (como pretende la leyenda inventada a posteriori), sino con algo mejor aún: creyeron estar viendo fotografías en movimiento. Esto les llevó a pensar lo siguiente: que gracias al proyector se podía poner en movimiento cualquier imagen. Pronto ante nuestros ojos atónitos cobrarán vida la Venus de Milo y la Capilla Sixtina, por citar sólo dos ejemplos, leemos en una revista científica de 1899. Una crónica de dudoso rigor aparecida en un diario de Chicago en ese mismo año refiere lo siguiente: Entonces el ingeniero Simpson hizo algo increíble: con ayuda del Kinetoscopio, al que nos hemos referido ya en estas mismas páginas una y mil veces, consiguió dotar de movimiento su propio álbum familiar. ¡Cuál no sería el estupor de amigos y parientes al ver paseando tranquilamente por la mesa del comedor al tío Jaspers, enterrado en el cementerio parroquial muchos años atrás; con su paletó y su sombrero de chimenea, o al primo Jeremy, muerto heróicamente en la batalla de Gettysburg. En agosto de 1902, es decir, tres años después de estas noticias disparatadas, un periódico de Madrid recogía el rumor de que un empresario de esa capital había llegado a un acuerdo con el Museo del Prado para poder presentar en un espectáculo de variétés las Meninas de Velázquez y la Maja Desnuda de Goya; el mentís que el propio periódico dio a esta noticia al día siguiente de su aparición no bastó para contener el aluvión de cartas a favor y en contra de esta iniciativa, una polémica que aún coleaba en mayo de 1903. Para entonces sin embargo lo que realmente era el cinematógrafo ya era del dominio público: un subproducto de la energía eléctrica, una curiosidad sin aplicación en ningún campo. Durante algunos años el cinematógrafo llevó una vida larvaria: confinado en locales como el de la plazuela de San Cayetano, donde el marqués de Ut llevó a Onofre Bouvila, no cumplía otra función que la de servir de señuelo a una clientela interesada básicamente en otros pasatiempos. Luego cayó en un descrédito absoluto. Los escasos locales que cuatro empresarios ilusos abrieron en Barcelona tuvieron que cerrar sus puertas al cabo de pocos meses: sólo los frecuentaban vagabundos que aprovechaban la oscuridad para descabezar un sueño bajo techado.”

La ciudad de los prodigios. Barcelona: Seix Barral, 2015, p. 363-64.